5月18日是国际博物馆日,今年的主题是“博物馆的力量”。为了突出地质博物馆创新式发展思路,围绕改革方式、展览亮点、公共服务效能、交流合作、科技创新、科普研学、学科育人等方面展示高校地质博物馆的力量,吉林大学地质博物馆联合国内七家高校地质博物馆,召开线上高校地质博物馆发展微型论坛。吉林大学党委副书记韩喜平,地球科学学院党委书记杨洲,地球科学学院院长兼地质博物馆馆长单玄龙等国内多所高校地质博物馆的专家学者出席了本次论坛。论坛由吉林大学地质博物馆副馆长、地球科学学院副院长梁琛岳主持。

吉林大学党委副书记韩喜平教授致欢迎辞,韩书记指出,高校地质博物馆是高校文化不可或缺的载体,承载着收藏典型、高价值岩矿化石标本,向公众科普地学知识,展示地球演变与生命进化演变等社会服务功能。因此,高校地质类博物馆所蕴含的“博物馆的力量”不仅仅是收藏、展示的力量,更体现在为前沿科技、多元文化、学科创新、专业育人等诸多新理念、新思想的交织碰撞、有机融合提供沃土与阵地。韩书记强调,高校地质博物馆对于加强地学人才培养、学科建设和历史传承,增强地质及相关学科凝聚力,推进以中小学生为主体的地学科普教育发挥着重要作用。此次论坛的目的在于交流与合作,一起交流面临的新问题,新理念,进一步提升高校地质类博物馆的关注度和影响力。

来自桂林理工大学地质博物馆、长安大学地质博物馆、河南理工大学地球科学馆、沈阳师范大学辽宁古生物博物馆、河北地质大学地球科学博物馆、西北大学博物馆、东华理工大学地质博物馆等国内多所高校地质博物馆的专家学者建言献策,共谋高校地质博物馆未来发展。论坛中,就高校地质类博物馆在高校地质博物馆发展全新理念、科普研学教育、未来智慧地质博物馆建设等方面进行了深度思考和探讨。

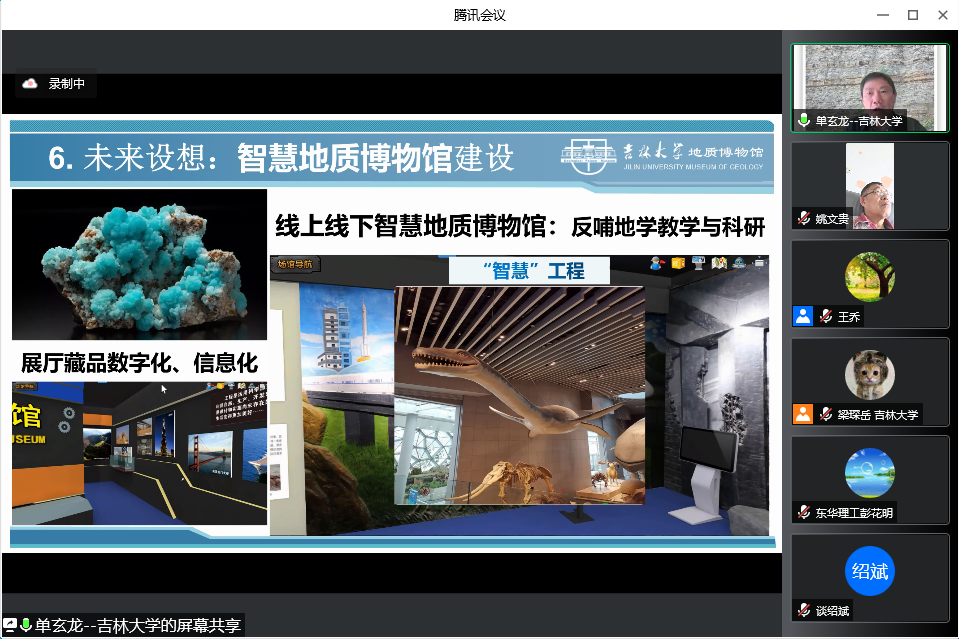

吉林大学地质博物馆单玄龙馆长以“以地学科普为己任,推动五育融合”为主题,围绕吉林大学地质博物馆的历史沿革、馆藏情况、展厅建设、科普及研学实践、社会影响等多个方面展开介绍,并在最后对吉林大学地质博物馆的未来发展提出“智慧地质博物馆建设”设想,将展厅藏品数字化、信息化,建设线上线下智慧博物馆以此反哺地学教学与科研。

河南理工大学资源环境学院郑德顺副院长的报告主题为“我的地学科普之路”,首先他对河南理工大学地球科学馆进行简要介绍,随后从缘起、蓄势、发力、未来四个角度讲述了他的地学科普历程,从课堂选修课、校园科普行,到野外地质实习,思考着地学专业科普的推动与深化,正所谓“所爱隔山海,山海亦可平”,正是浓浓的对地学科普的诚挚热爱才会坚持不懈一如既往的坚持。

沈阳师范大学古生物学院院长田宁教授以辽宁古生物博物馆发展为主线,将思索融入“践行‘两翼’理论,助力创新发展”的报告中来,主要介绍了科研科普工作的成果与进展,在古生物学领域取得一系列重要成果,坚持“科学面向大众、服务大众”的工作理念,以实现科普范围扩大化、科普方式多样化、科普层面多元化的科普工作目标,开展了科普合作共建、主题科普活动、品牌科普项目、科普惠民、临展特展等诸多科普工作,持续推进古生物博物馆的发展理念更新,寻求新的增长亮点。

桂林理工大学地质博物馆副馆长陈宏毅教授以“全员全程育人,播撒科学梦想”为主题,围绕陨石为特色馆藏资源展开介绍,目前馆内拥有丰富齐全的陨石标本,同时博物馆在信息化建设、科普宣传、研学互动等方面取得较大成果,成立了如天地研学实验室、“i地球”科普团队、小小移动地质博物馆等,将地学知识传播深入人心。

长安大学地质博物馆副馆长张宝文介绍了长安大学地质博物馆的建设发展、科技创新等,其中已经运用于实践的VR矿物岩石厅和AR史前生物厅令人耳目一新。

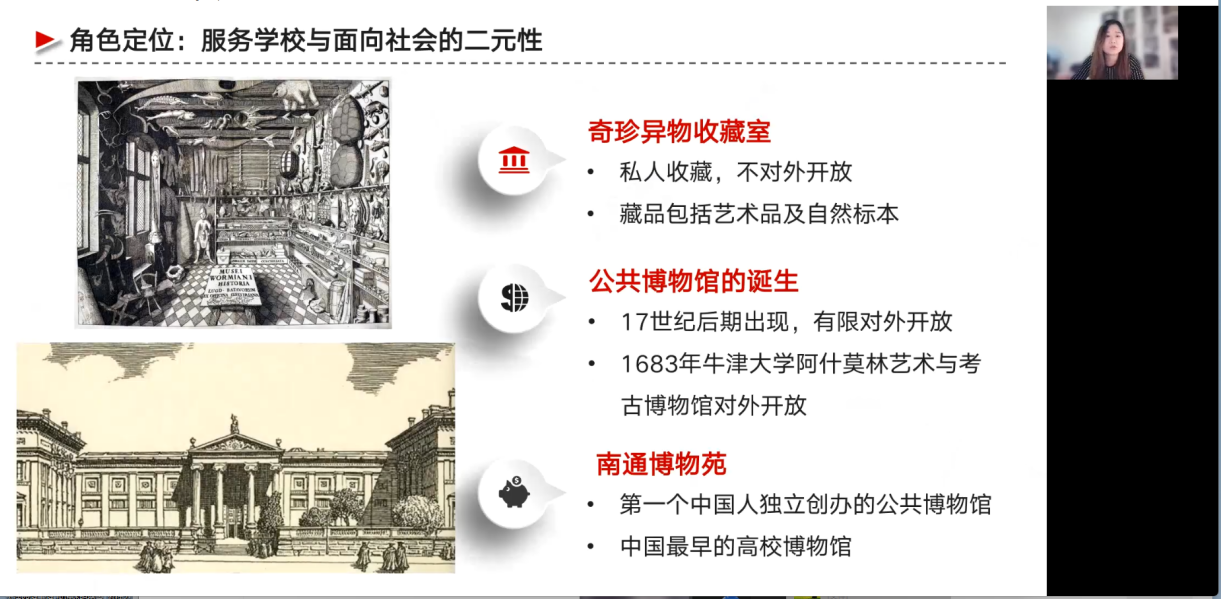

吉林大学考古学院文博遗产系讲师张峥老师讲授“关于高校博物馆社会服务职能的思考”,从博物馆学专业的角度剖析高校博物馆的社会职能,针对高校博物馆服务学校与面向社会的二元性,从古至今,从国外到国内,准确定位其专业性和公共性,最大化发挥高校博物馆的社会服务职能。

博物馆不仅承载着物质文化,同时也包含着精神文化,是人类发展、科技进步、自然文明的共同载体,高校地质地质博物馆在普及人与自然和谐发展理念,解密地球与人类的前世今生,提升全民地学科学素质,完善公共服务和科研创新平台等方面发挥着越来越多的作用。本次微型论坛的成功举办对于拓展地质博物馆教育、展示、传播等核心功能,推动地质博物馆与教育、科技、媒体、设计等领域跨界融合具有积极的作用。